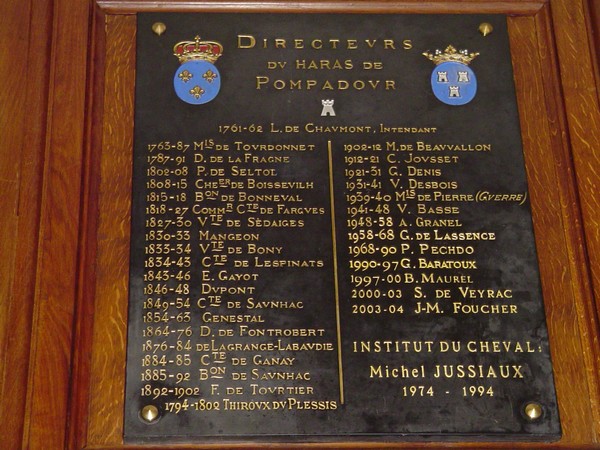

L'Histoire du haras de Pompadour

|

|

|

|

|

Puy Marmont, dépot d'étalons. Le pavillon d'honneur vu de la grande allée |

Le

nom de "Pompadour" est éteint depuis 1736. Madame

Lenormand d'Etioles obtient du roi le titre et les terres du Marquisat

de Pompadour en 1745. Pour ne pas être en reste avec les propriétaires terriens

du Limousin présents à

C'est par un arrêté du 28 janvier

1764 que Louis XV, à nouveau propriétaire des terres

du Marquisat, fonde le Haras royal de Pompadour, avec son grand écuyer le prince de Lambesc.

Le Haras royal de Pompadour sera

dirigé par M. de Tourdonnet jusqu'en 1787.

L'intendance

de ce nouvel établissement sera confié à Bertrand

Lamoureux de Chaumont fils. Son père était le régisseur de

Pour irriguer les prés de

De 1764 à 1782, de nouveaux étalons

sont envoyés à Pompadour. Les premiers croisements avec la jumenterie limousine

sont tentés sans grands succès, faute de méthodes rationnelles. En 1779, une

mission ramène d'Orient 8 chevaux syriens. Arnaud

Beaune de

En 1791, son fils sera le 3ème directeur du haras royal de Pompadour. On lui

doit les écuries sous le château à la place de l'Orangerie, la rampe d'accès

aux terrasses du château et l'écurie dite "de l'Horloge" à

En 1791, les "Fragne" choisissent l'émigration.

A

|

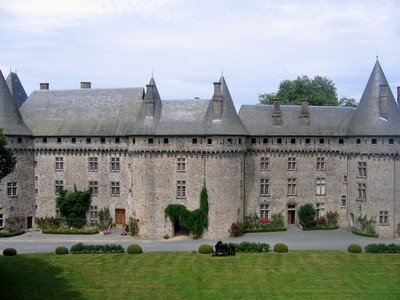

Le château de Pompadour, vue générale face sud |

L'écurie dite "de l'entraînement" à l'emplacement de l'ancienne orangerie |

|

En 1804, le

chevalier Lepiot de Seltot, prend la direction de l'établissement. Napoléon 1er amène ses meilleurs chevaux à Pompadour

(souvent ses montures personnelles.) La campagne d'Egypte fournira un nouvel

apport de sang arabe. M. Lepiot de Seltot doit

accueillir au haras des troupeaux hétéroclites de moutons mérinos et de buffles

laineux qui refusent de féconder les vaches limousines, ce pour quoi ils

avaient été acquis. Ce n'est pas le cas des bovins roumains ornés de cornes prodigieuses

mais dont la robe gris clair indisposait les éleveurs locaux plus accoutumés à

la robe rouge de leurs vaches limousines. Enfin en 1809, il fit décider de

renvoyer dans leur pays d'origine tous ces hôtes pour le moins curieux. M. Lepiot de

Seltot fait intercepter à Limoges un étalon arabe : Bagdad, présent des Anglais à l'ambassadeur de

Russie. En Les missions d'achats en Egypte et

en Syrie se succèdent. Au cours de l'une d'elles, le

Vicomte Desportes achète l'étalon Massoud.

La transaction sera difficile et durera 4 jours. Lorsqu'elle est sur le point

d'aboutir, le vendeur enfourche son cheval et disparaît dans le désert. Enfin,

au 4ème jour, la transaction s'opère mais le vicomte doit rajouter en plus la

valeur d'un pantalon turc. Massoud

fera souche à Tarbes, au Pin et à Pompadour. Tout au long de ses missions, le vicomte Desportes se plaint des innombrables pots

de vin qu'il doit verser à ses interlocuteurs. C'est le

baron de Bonneval qui prend la direction du haras en 1816. En poste à Pau,

il réalise les premiers croisements, préludes de la race anglo-arabe. Il

pratique l'alternance avec l'apport successif de sang arabe et de sang anglais.

Pour lui, dans l'élevage, le père donne le sang et l'énergie, la mère, la

puissance et le gros. Ce principe s'applique surtout en Limousin où le climat

et la nature du sol portent à l'énergie et non à la puissance. Le passage à

Pompadour de M. de Bonneval lui permet de

débuter la réorganisation de |

|

La

sellerie d'honneur. Au premier plan, selle d'apparat

offerte par le roi du Maroc. |

|

En

1818, le Comte des Fargues est à la tête de

l'établissement. Il entreprend d'importants travaux. Avec lui, les terrasses du

château trouvent leur aspect actuel, débarrassées des masures qui les

encombrent. Avec l'aide du baron Finot, préfet

de Le 30 janvier 1834, un violent

incendie ravage le château. Le directeur M. de Bony,

convaincu d'absence illégale, est révoqué mais il sera nommé quelques mois plus

tard inspecteur honoraire. Le régisseur, M. Antonin de Lespinats, devient directeur. Avec M. de Lespinats, l'anglo-arabe écrira ses premières

lettres de noblesse. L'apport de sang arabe est privilégié avec des missions

d'achat en Syrie. Pour le sport, la prairie face au château est aménagée en

hippodrome. Les premières courses se déroulent en 1837. Massoud

disparaît en1843 à l'issue d'un ultime saut. L'administration de M. de Lespinats fait des envieux. Son comportement de

maquignon l'amène à commettre un délit d'initié. Il sera muté au Pin. Il

rejoint sa nouvelle affectation à bride abattue, aux guides d'un puissant

attelage de chevaux limousins en 47 heures à près de 10km par heure de moyenne. Eugène Gayot

fera le chemin inverse. Sous son administration du haras de Pompadour, la race

anglo-arabe sera définitivement reconnue, race dont on dit qu'il suffit à l'homme

de la comprendre pour être moins idiot . L'apport de sang arabe dans la

jumenterie est renforcé. M. Gayot dira de Massoud : "Il a la valeur du diamant." |

|||

|

|||

es

premières

traces écrites d'un élevage raisonné à Pompadour remontent au 8 mars 1689 :

es

premières

traces écrites d'un élevage raisonné à Pompadour remontent au 8 mars 1689 :